Champs électromagnétiques des câbles des zones éoliennes offshore- effets sur les poissons

Il existe aujourd'hui un consensus scientifique pour affirmer que les zones éoliennes en mer, fortement câblées, émettent des champs électromagnétiques dans la plage des de détection des espèces sensibles de poissons, que ces champs peuvent être assez étendus, que l'enfouissement ne constitue pas une garantie suffisante et que des espèces sensibles fréquentent les zones éoliennes en mer et subissent des effets certains, mais encore mal appréciés. Les élasmobranches (requins et raies) paraissent parmi les plus sensibles. L'industrialisation de la mer littorale sans précédent par l'éolien offshore pose de redoutables défis auxquels il faut la recherche doit répondre (principe de précaution). L'artificialisation massive de la mer littorale ne doit pas se faire au détriment de la biodiversité que l'on prétend par ailleurs protéger !

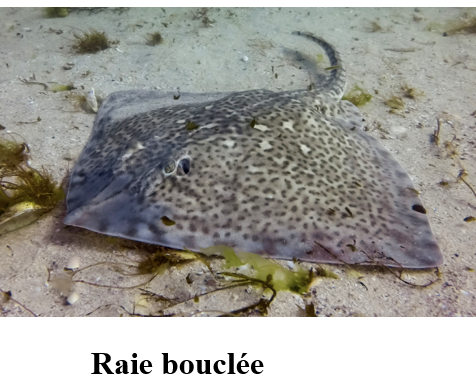

Le problème est encore plus aigu avec l'éolien flottant et ses ancrages et câbles dynamiques flottants, et encore davantage lorsqu'on le place dans des zones de nourriceries particulièrement poissonneuses et riches en biodiversité comme pour la zone éolienne Bretagne Sud. De nombreuses espèces sensibles y ont été répertoriées, dont certaines dans un état de conservation préoccupant : Ange de Mer, Requin Pèlerin, Aiguillat commun, Requin Taupe, Emissole Tachetée , Raie bouclée, Pocheteau gris , Anguille Européenne- sans prétendre à l'exhaustivité. PIEBÎEM rappelle son opposition absolue à Bretagne sud et à l'éolien en mer en France.

Les champs électromagnétiques des parcs éolien en mer ont une influence sur les espèces de poissons électrosensibles

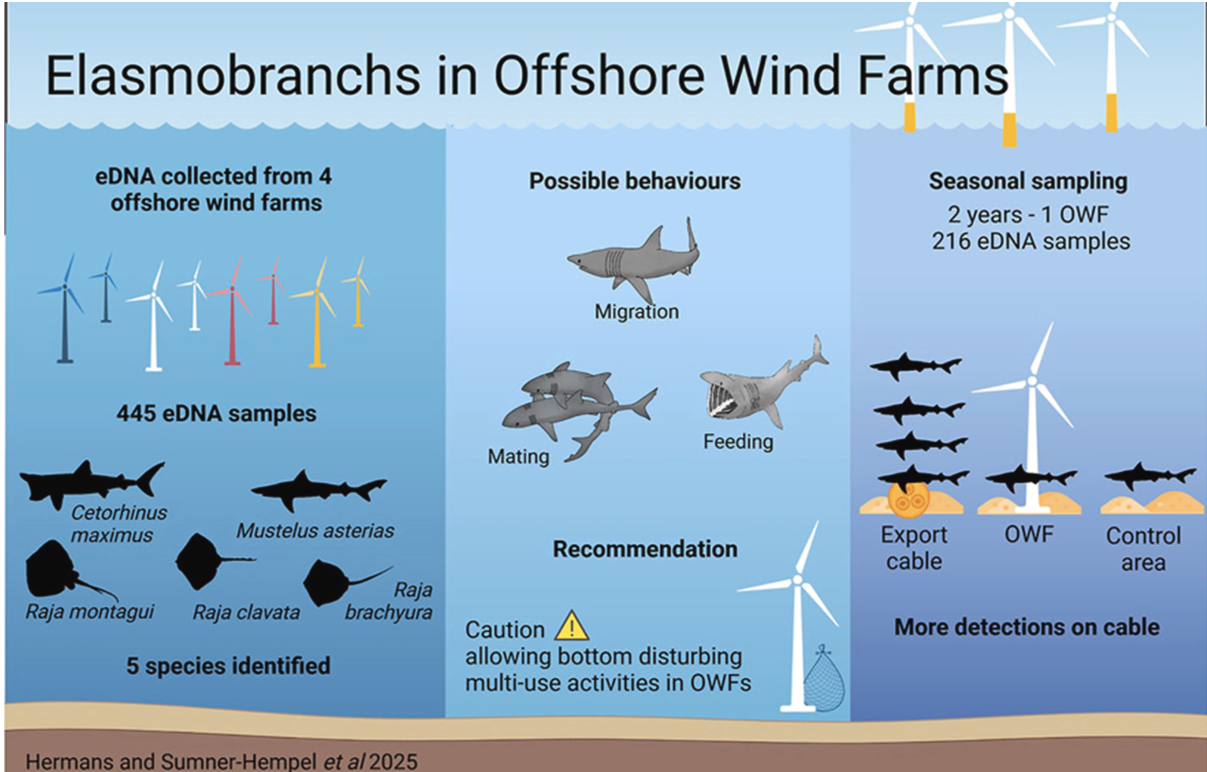

La littérature scientifique sur les effets des câbles électriques sur les poissons, en particulier dans le cadre de l'éolien offshore est encore trop rare et nous nous sommes basé pour cette note sur une référence séminale de Taormina et al (2018) Bilan des effets potentiels des champs électromagnétiques générés par les câbles électriques sous marins associés au développement de parcs éoliens offshore sur les organismes marins lien et une publication très récente, Hermans et al (2025), Elasmobranches in offshore Wind farms, par une équipe hollandaise lien

Il existe au moins un consensus sur plusieurs points :

1) Les champs électromagnétiques (CEM) émis par les câbles offshores à courant alternatif standard de l'industrie ont une composante de champ magnétique et une composante de champ électrique induit. Ces composantes sont dans la plage de détection des espèces aquatiques sensibles aux champs électromagnétiques. (Taormina et al)

2) Il est faux d'affirmer que l'enfouissement des câbles permet d'atténuer suffisamment les champs électriques et magnétiques pour en empêcher les effets, et également faux que ceux-ci ne se manifestent qu'à très forte proximité des câbles. En fait tout dépend des aménagements particuliers, de la densité des câbles, de leurs distances, de leurs caractéristiques et de celle des fonds:

« Il convient de noter à ce stade que les CEM d'une magnitude pouvant être détectés par les animaux marins sensibles seraient produits par les câbles d'alimentation standard de l'industrie, même s'ils sont enterrés à plusieurs mètres. Il est possible que, pour certaines spécifications de câbles, l'enfouissement puisse entraîner une chute des champs maximaux en dessous du seuil entre l'attraction et la répulsion pour les élasmobranches (100 μV/m) ; cependant, on ne peut pas le savoir pour des dispositions de câblage spécifiques sans modélisation ou mesures de terrain appropriées. » (Taormina et al)

« Les expositions se produisent à une échelle spatiale relativement petite (des dizaines à des centaines de mètres). Cependant, les perturbations qui peuvent en résulter ont une composante longitudinale à grande échelle, car les câbles d'exportation traversent de vastes sections du fond marin (des centaines de kilomètres) et les câbles interréseaux à l'intérieur des installations offshore à fond fixe forment un réseau interconnecté de câbles, couvrant des zones de 200 à 400 km2 » (Hermans et al)

Les postes électriques sont particulièrement à risques :

« Il est maintenant reconnu que les réseaux câblés dont les CEM sont très proches les uns des autres (par exemple, comme cela peut être le cas aux points de rassemblement des sous-stations où les câbles peuvent être distants de moins de 10 m) peuvent nécessiter une analyse spécifique au site en raison de l'interaction des champs comme un seul système. » Les câbles sous-marins à 50 Hz ont de grandes longueurs d'onde et lorsque ces câbles sont très proches, des interférences se produisent qui étendent et compliquent le champ électromagnétique (Taormina et al)

3) Des observations pionnières sur la sensibilité aux CEM de certains poissons

En 1989, Marra et al (Journal of Oceanic Engineering, 14 (3) : 230-237) a rapporté qu'un important câble de communication optique transtatlantique(Optoical1) était systématiquement endommagé par la morsure d'élasmobranches. Le câble émettait deux formes de champs électriques : un champ électrique induit de 50 Hz causé par un courant alternatif induit à travers l'alimentation électrique du câble, un second champ électrique induit par les requins traversant le champ magnétique émis par le câble. Les dommages causés par les morsures de poisson ont conduit à renforcer des sections du câble à des profondeurs où les espèces qui les ont mordues étaient les plus susceptibles de se trouver. Poddubny (1967) - a observé que l'esturgeon électro-récepteur (A cipenser gueldenstaedtii) s'éloignait des lignes aériennes terrestres à haute tension (110kV) traversant au-dessus de l'eau.L'esturgeon nageait également lentement près de l'endroit où les lignes se croisaient et nageaitplus vite une fois qu'il les avait dépassées. (Taormina et al)

4) Les requins et les raies (élasmobranches) sont les principaux groupes électrosensibles.

« Les Champs électromagnétiques sont considérés comme un risque particulier pour les élasmobranches car ils sont très sensibles aux signaux électriques et magnétiques naturellement existants. Les effets des installations offshore et des facteurs de stress induits par les câbles électriques sont relativement inconnus, mais on suppose qu'ils vont de l'attraction à la confusion »

« Les espèces benthiques telles que les raies et les requins-chats utilisent l'électroréception comme principal sens pour localiser leur nourriture…. le potentiel d'impact est considéré comme le plus élevé pour les espèces qui dépendent de signaux électriques pour détecter les proies et les compagnons benthiques. » (Hermans et al)

Parmi eux figurent de nombreuses espèces protégées à l'état de conservation peu favorable : le requin pèlerin, l'ange de mer, l'aiguillat commun, la raie épineuse, le taupe commun, le requin renard, le requin taupe, la patinoire commune, la raie blanche, la raie à long nez, l'anguille européenne…

5) Une étude utilisant l'ADN environnemental a montré que les élasmobranches étaient bien présents dans les zones éoliennes en mer

En prélevant 436 échantillons d'eau de mer à l'intérieur des parcs néerlandais, les chercheurs ont identifié l'ADN d'au moins cinq espèces de requins et de raies : le Requin pèlerin, la Raie bouclée, l'Aiguillat commun, l' Emissole tachetée, la Raie montagui. Des recherches similaires dans des parcs irlandais ont montré la présence de raies lisses, de petites et grandes roussettes. Cette étude confirme que les élasmobranches fréquentent les installations éoliennes offshore; en revanche, l'ADN environnemental ne permet pas de quantifier le temps qu'ils y passent et ce qu'ils y font et « des recherches supplémentaires sont essentielles pour étudier le comportement et le but de l'utilisation de l'habitat par les élasmobranches à l'intérieur et autour des installations offshore et des câbles électriques » (Hermans et al)

6) Au moins pour l'Emissole tachetée, un comportement d'attraction par les câbles est démontré

« Au cours des deux années de collecte d'échantillons dans et autour de le parc offshore de Borssele, nous avons observé une présence plus élevée de M. asterias (Emissole tachetée) sur le câble électrique d'exportation (huit détections) par rapport à l'intérieur du parc éolien (une détection) et des sites de référence (trois détections). Cela pourrait être attribué au fait que le câble électrique d'exportation agit comme un attractif, semblable au comportement d'agrégation de la raie Raja rhina, raie à long nez) » (Hermans et al.) NB L'Emissole tachetée est considérée comme quasi menacée par l'UICN

7) Il est essentiel de cesser de considérer les océans comme de simples terrains vagues où installer des pylônes

L'industrie des parcs éoliens offshore est un secteur nouveau, une industrialisation de la mer littorale sans précédent qui soulève des questions cruciales pour la protection de la biodiversité marine.

Le bruit sous-marin généré par les navires de maintenance, la densité du trafic maritime et les champs électromagnétiques émis par les câbles électriques sous-marins perturbent la perception électrosensorielle des requins et des raies. Ces espèces dépendent de cette capacité pour localiser leurs proies et leurs congénères, s'orienter et communiquer.

« Les zones industrielles éoliennes offshore utilisent de très grandes quantités de câbles électriques (NB ce qui pose aussi de sérieux problèmes économiques et de dépendance stratégiques). La reconnaissance du fait que ce câblage a le potentiel d'interagir avec des organismes sensibles aux Champs ElectroMagnétiques impose d'améliorer la compréhension de ces interactions »

« Il est crucial d'identifier les espèces les plus susceptibles d'interagir avec les CEM. Des études spécifiques doivent être menées pour évaluer l'importance des effets des CEM sur les espèces sensibles. La surveillance des espèces sensibles dans les parcs éoliens doit être intégrée aux évaluations des effets des CEM. Des études spécifiques doivent suivre les impacts sur les espèces électriquement et magnétiquement sensibles »

Enfin, avec une massification prévue des zones éoliennes offshore ( 45 GW soit l'équivalent de 90 parcs de Saint-Nazaire), d'autres effets risqu8ent d'apparaitre. Ainsi, il est connu que es anguilles européennes (Anguilla anguilla) montrent des réactions aux champs magnétiques des câbles CCHT et que leurs migrations peuvent être perturbées. La plupart des cétacés sont également sensibles aux CEM.

Il est donc essentiel de cesser de considérer les océans comme de simples terrains vagues où installer des pylônes.. Lien Le principe de précaution s'impose donc, et il faut prendre le temps de mener les études nécessaires : « En raison du manque de connaissances relatives aux émissions de champs électromagnétiques et à leur impact environnemental et du rythme rapide de développement des parcs éoliens offshore, il est évident qu'une meilleure compréhension de ce domaine est nécessaire de toute urgence. ».

L'artificialisation massive de la mer littorale ne doit pas se faire au détriment de la biodiversité que l'on prétend par ailleurs protéger. Surtout, comme ne cesse de le rappeler PIEBÎEM, pour une production électrique intermittente dont nous n'avons nul besoin, climatiquement et électriquement inutile, dangereuse pour la stabilité du réseau, avec un coût de l'électricité insoutenable économiquement et socialement, destructrice de nos paysages et de la biodiversité littorale.

Le cas particulier de la zone éolienne Bretagne sud : danger imminent pour les élasmobranches.

Les quelques études mentionnées ne concernent que des zonées éoliennes offshores posées. Or les éoliennes flottantes, comme en Bretagne sud (une quarantaine d'éoliennes de plus de 300 mètres de haut à proximité de Belle-Île (19km), Groix, Quiberon présentent tout un enchevêtrement et un réseau de câbles « dynamiques » qui multiplient et amplifient grandement les risques d'interférences électriques et magnétiques avec les poissons.

Dans ces conditions, le principe de précaution s'impose et exige que soient menées les études pertinentes

Avec ses extraordinaires fonds (bancs de maërl, herbiers de zostère, pennatules et terriers de langoustines, haploops…), il n'est pas étonnant que la zone éolienne Bretagne sud soit d'une richesse ichtyologique remarquable. Et les élasmobranches les plus sensibles aux champs électromagnétiques y sont présents, y compris parmi les plus menacés, ainsi qu'en convient l'étude de l'environnement initial de la zone éolienne (SETEC Environnement, Parc éolien au large de la Bretagne Sud (AO5) – état actuel de l'environnement/ Habitats et peuplements benthiques. ; Etude SETEC : zone éolienne Bretagne sud : La mégafaune marine lien

Quelques exemples parmi les plus menacés, sans prétendre à l'exhaustivité :

Ange de Mer : requin au corps aplati, pouvant mesurer plus de 2 m, qui doit son nom à la forme de ses grandes nageoires pectorales. Actif la nuit, il se nourrit en happant les poissons passant à ses côtés, et passe la journée enfoui dans le sable. Ce requin était par le passé considéré comme abondant et couramment trouvé sur les étals des marchés à poissons. Fortement pêché pour sa chair très appréciée, il a aujourd'hui disparu de la Mer du Nord et de la Manche, et il est désormais rare sur les côtes atlantiques et méditerranéennes- et c'est l'un des requins les plus menacés. De rares observations en Atlantique et en Manche, notamment en Bretagne laissent penser que l'espèce n'a pas encore totalement disparu de nos eaux. UICN (France) : Danger critique d'extinction.

Requin Pèlerin : Avec ses 12 m de long et ses 4 à 5 tonnes, le Requin-pèlerin est le deuxième plus grand poisson au monde, mais il ne se nourrit que de zooplancton. Son comportement indolent et sa tendance à nager en surface à proximité des côtes en ont fait une ressource facilement accessible. Or, avec une croissance très lente, une maturité sexuelle tardive et une fécondité faible, ce requin est particulièrement sensible à la pression. Nombreuses observations en Bretagne sud, au large de la zone d'étude en mer sur le plateau continental ainsi qu'entre l'île de Groix et les Glénan et la côte. Interdit de pêche en Europe. UICN (France) : Vulnérable

Aiguillat commun : petits requins très prisés pour la consommation humaine, il doit son surnom de chiens de mer au fait que ces requins se déplacent et chassent souvent en groupes nombreux, L'aiguillat a aussi été pêché pour la vitamine A contenue dans l'huile de son foie. La pêche de l'aiguillat commun été interdite suite à la chute de plus de 70 % de ses populations, UICN (France) : En Danger.

Requin Taupe : ou Maraîche, Veau de mer ou Requin marsouin. Il peut mesurer jusqu'à 3,50 m de long et peser dans les 250 kg et se nourrit de harengs, de morues, de maquereaux, de roussettes, de merlans et d'autres poissons. Irritable, il charge volontiers pour se défendre et avec sa vitesse de 30 km/h, sa mâchoire très résistante lancée à cette allure peut briser la coque d'un petit bateau. Dans l'Union européenne, sa pêche fait l'objet d'un moratoire depuis 2010. Ces dernières années, il se rapproche de manière inhabituelle des côtes bretonnes. Il possède un sanctuaire dans la réserve des Sept-Iles. UICN (France) : En Danger

Emissole Tachetée : L'émissole tachetée est un petit requin vivant près du fond présent en Atlantique Nord-Est et en Méditerranée. Pêchée sur une grande partie de son aire de distribution, on connaît pourtant mal ses déplacements ainsi que la structure et la taille des populations. Depuis la protection de l'Aiguillat commun, désormais interdit de pêche suite à la chute de plus de 70 % de ses populations, leur exploitation s'est envolée ; les statistiques de pêche sont difficilement exploitables. Considérée par l'UICN comme préoccupation mineure avant 2020, cette espèce est classée comme quasi menacée depuis et continue de décliner. UICN : Quasi Menacé.

Raie bouclée (épineuse, raja clavata) : se reconnait aux épines calcifiées en forme de boucles qu'elle porte sur le dos et le ventre. On la trouve le long des côtes de la Norvège à l'Afrique du Sud, jusqu'à 200 m de profondeur. Pendant longtemps, la Raie bouclée a été la principale raie pêchée en France, en particulier en Manche et en Mer du Nord, ainsi que dans le golfe de Gascogne. Mais cette pêche a provoqué un fort déclin de ses populations, estimé à plus de 30 % en à peine 30 ans. UICN (Europe) : Vulnérable.

Pocheteau gris (Dipturus batis) : Le pocheteau gris est une espèce de grande taille- les plus grands specimen dépassent les deux mètres- et caractérisé par un museau long et pointu. Il a représenté jusqu'entre 2 et 3 % de la pêche des hauturiers et était débarqué notamment à Concarneau. avant que sa pêche ne soit interdite en 2009. Le population semble avoir diminué d'au moins 80 % en 60 ans. Il sembme cependant qu'il y ait une confusion entre deux sous espèces ( petite et grande) dont l(état de conservation peut-être différent. UICN : Danger Critique d'Extinction

Anguille Européenne : bien connue pour sa migration transatlantique, l'anguille européenne est la seule représentante de la famille des Anguillidés en Europe. Les effectifs d'anguilles sont en déclin au niveau européen au moins depuis les années 1960. Cette chute s'est traduite par une forte diminution des arrivées de civelles qui n'atteignent aujourd'hui que 10% des arrivées d'avant 1980. Alors que les règlements et mesures se multiplient pour sa restauration, il serait incompréhensible que l'industrie éolienne en mer la mette en danger. UICN (France, Bretagne) Danger Critique d'Extinction.

NB PIEBÎEM rappelle son opposition absolue au projet Bretagne sud, l'un des pires qui soient puisqu'il cumule les inconvénients de l'éolien flottant (coûts extravagants, #250€/MWh, absence de maturité technique, agression de fonds marins exceptionnels par les ancragest les câbles dynamiques) et ceux de l'éolien posé proche des côtes (maximisation des atteintes paysagères et patrimoniales, des atteintes à la vie marine littorale, des conflits d'usage avec la pêche artisanale côtière, le nautisme, le tourisme)

De façon plus générale, PIEBÎEM rappelle son opposition à un programme insensé d'éolien en mer climatiquement nul voire négatif, électriquement inepte car dangereux pour la sécurité d'alimentation électrique, au coût de production exorbitant, socialement et économiquement non soutenable, néfaste pour l'économie locale, ravageur pour nos paysages littoraux et leur riche biodiversité.