Pollution par les parcs éoliens en mer : le diagnostic inquiétant de l’Ifremer

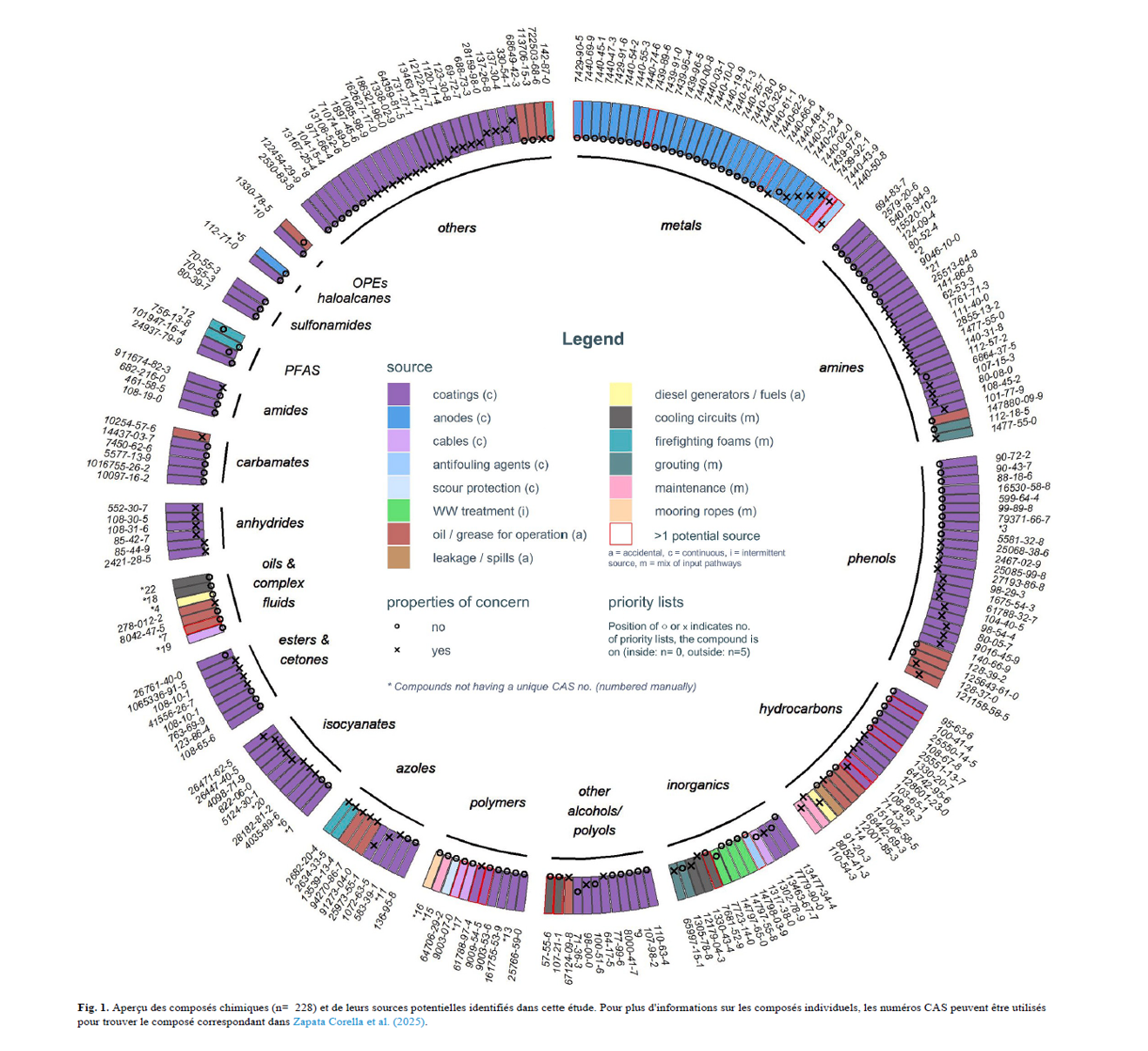

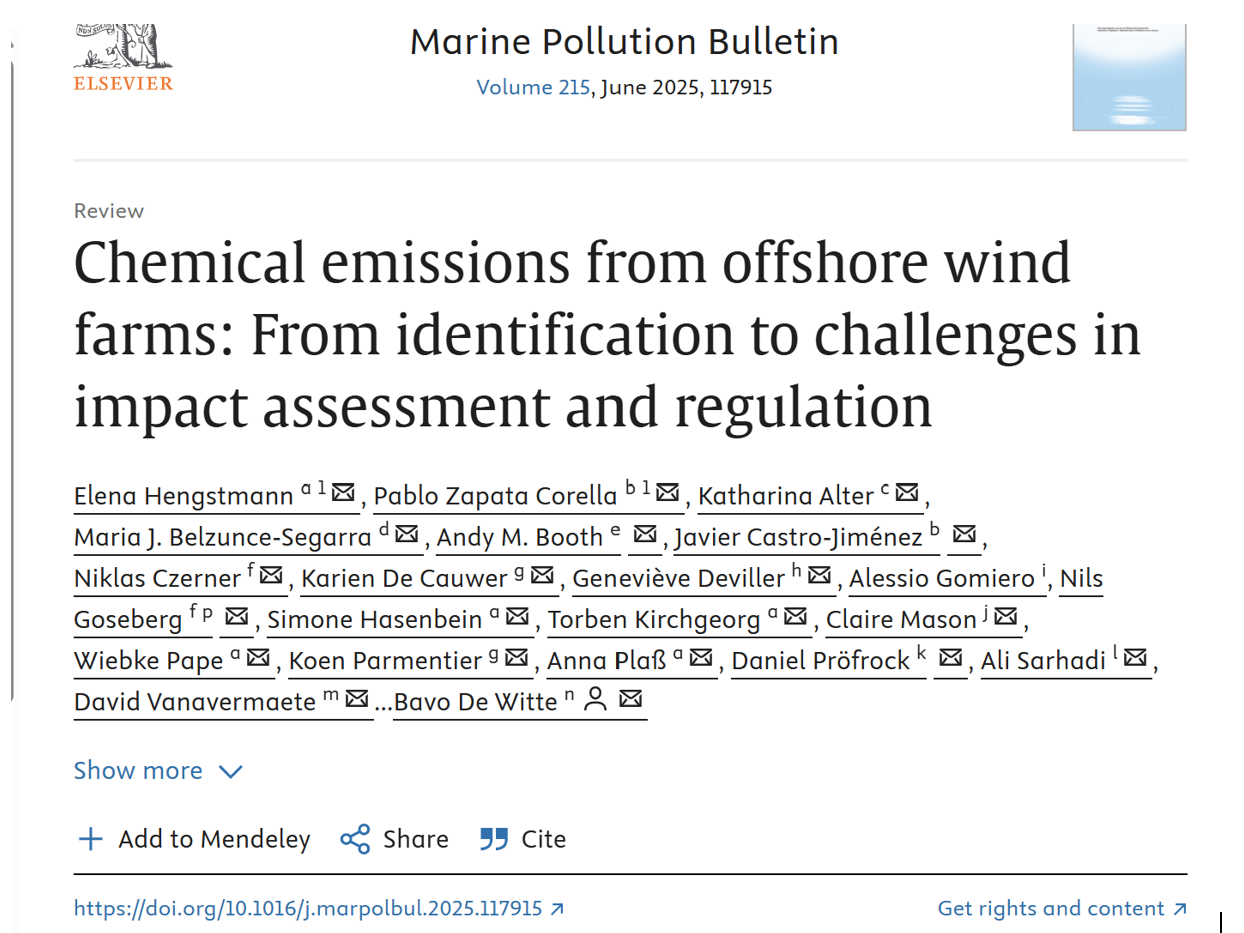

L'Ifremer a publié une synthèse (metarevue) des publications sur les pollutions générées par l'éolien en mer et le résultat est encore plus inquiétant que les résumés succincts dont la presse s'est fait écho lien . PIEBÎEM fait le point. 1) Au moins 228 substances chimiques relarguées : 25 cancérigènes/mutagènes, 17 reprotoxiques, 93 toxiques pour l'environnement aquatique, 14 perturbateurs endocriniens ; 2) Une pollution qui n'est pas que locale, qui peut se répandre dans l'air et sous l'eau s'accumuler et pénétrer les réseaux trophiques marins ; 3) Des effets reconnus sur la bioaccumulation et la santé dans les espèces prélevées dans les parcs- huitres moules ; 4) Treize sources d'émission : revêtements, huiles et graisse, anodes ; 5) Les revêtements, principale source de rejet continu de produits chimiques dangereux, avec de fortes disparités selon la formulation et la résistance à l'univers marin ; 6) La protection anodique contre la corrosion et la pollution par les métaux lourds : cadmium, plomb, mercure, nickel, indium, gallium… ; 7) La protection par courant imposé : des risques avérés (titane, indium, tantale…composés halogénés) et des études supplémentaires qui s'imposent; 8) L'érosion des pales : résidus polymérique époxy cancérigènes, additifs inconnus fortement dispersés… ; 9) L'érosion des câbles : un point spécialement critique pour les éoliennes flottantes (résidus polymériques cancérigènes, additifs) ; 10) Les sources accidentelles de pollution : huiles et graisses, glycols, polyfluorés.. lien vers l'étude

1) Au moins 228 substances chimiques relarguées : 25 cancérigènes/mutagènes/ 17 reprotoxiques, 93 toxiques pour l'environnement aquatique, 14 perturbateurs endocriniens.

« 228 substances chimiques sont susceptibles d'être émises par les champs éoliens en mer. Parmi cette liste, 62 composés figurent dans les listes prioritaires d'organisations internationales et d'organismes de réglementation tels que l'ECHA, l'OSPAR, REACH ou la directive-cadre sur l'eau de l'UE et pourraient avoir un impact potentiel sur l'environnement.

Parmi les 228 substances figurent des composés qui peuvent susciter les plus grandes inquiétudes en raison de leur toxicité pour les espèces (marines) et les êtres humains (par voie d'exposition orale) : 25 substances sont répertoriées comme cancérigènes ou mutagènes avérés ou présumés, 17 substances sont toxiques pour la reproduction, 93 substances sont toxiques pour l'environnement aquatique et 14 ont des propriétés perturbatrices endocriniennes. »

Et préviennent les auteurs de l'étude, ce recensement inquiétant n'est nullement exhaustif : « le degré d'information peut dépendre fortement de la substance, et davantage de substances pourraient être classées comme substances préoccupantes si davantage de données sur leurs propriétés dangereuses devenaient disponibles »

« Parmi les composés dont la toxicité est bien connue, les phénols et les bisphénols sont utilisés dans les revêtements à base de résine époxy des éoliennes. Les plus répandus sont le nonylphénol et le bisphénol A qui figurent sur la liste REACH des substances extrêmement préoccupantes. Des informations détaillées sont disponibles sur leur persistance, leur leur potentiel de bioaccumulation, leur toxicité aiguë et chronique, ainsi que d'autres propriétés préoccupantes telles que leur potentiel de perturbationendocrinienne. »

« Cependant, pour d'autres émissions pertinentes des OWF, les données sont incomplètes pour permettre une évaluation complète des risques. L'indium, par exemple, est présent dans les anodes galvaniques et peut se lessiver dans le milieu marin. «

2) Une pollution qui n'est pas que locale, qui peut se répandre dans l'air et sous l'eau s'accumuler et pénétrer les réseaux trophiques marins.

« Les composés volatils ou semi-volatils (par exemple le toluène), ainsi que les substances provenant des éléments structurels des parcs éoliens offshore qui ne sont pas directement en contact avec l'eau (par exemple les particules érodées des pales), peuvent être introduits dans l'air et transportés sur de longues distances, tandis que les produits chimiques polaires et les substances émises par des sources en contact direct avec l'eau peuvent se dissoudre dans la colonne d'eau (par exemple l'éthylènediamine, les métaux) et peuvent également être transportées par les courants marins sur de longues distances. Les composés moins polaires (par exemple le naphtalène), ainsi que les particules à haute densité (par exemple celles provenant des revêtements), peuvent couler dans la colonne d'eau et s'accumuler dans les sédiments (Czerner et al., 2025). Enfin, les produits chimiques plus persistants et lipophiles peuvent pénétrer et s'accumuler dans les réseaux trophiques marins. »

3)Des effets reconnus sur la bioaccumulation et la santé dans les espèces prélevées dans les parcs- huitres moules…

« Une autre approche pour évaluer l'impact des mélanges chimiques provenant des parcs éoliens offshore consiste à déterminer la bioaccumulation et/ou la santé des espèces marines prélevées dans ces parcs. Les espèces Mytilus spp. constituent un bon modèle à cet effet, car elles sont l'une des espèces dominantes colonisant les structures subtidales des parcs éoliens offshore et en raison de leur stratégie de vie très sédentaire et filtreuse.. Wang et al. par exemple, ont montré que les voies métaboliques des moules bleues et des huîtres provenant des parcs éoliens offshore étaient très différentes de celles des individus prélevés dans les fermes marines. Les auteurs en concluent que les réponses immunitaires, le stress oxydatif, le métabolisme énergétique et la régulation de la pression osmotique des mollusques peuvent être affectés par l'exposition aux lixiviats chimiques provenant des parcs éoliens offshore.

Dans une étude sur l'accumulation de métaux chez Mytilus galloprovincialis, provenant non pas de parcs éoliens offshore, mais de plateformes gazières offshore, dans lesquelles des anodes galvaniques sacrificielles similaires sont utilisées, Gomiero et al. (2015) ont constaté une augmentation des niveaux de zinc, de cadmium et de nickel dans les tissus des moules collectées à proximité des plateformes. La fraction biodisponible de ces métaux a déclenché une réponse biologique chez les bivalves indigènes, avec une augmentation de la teneur en métallothionéine et une déstabilisation des membranes lysosomales »

4) Treize sources d'émission : revêtements, huiles et graisse, anodes

Treize sources différentes d'émissions chimiques ont été identifiées, les revêtements représentant la majorité des substances susceptibles d'être rejetées dans l'environnement (58 %), suivis par les anodes (12 %) et les huiles et graisses utilisées pour le fonctionnement (10 %) (v. Ces émissions sont principalement liées à la phase d'exploitation des parcs éoliens offshore, ce qui indique que les émissions pendant la construction et le démantèlement sont moins étudiées.

5) Les revêtements, principale source de rejet continu de produits chimiques dangereux, avec de fortes disparités selon la formulation et la résistance à l'univers marin

« La couche de finition revêt une importance capitale en ce qui concerne les émissions potentielles de produits chimiques provenant du revêtement, car cette couche est en contact permanent avec l'environnement et sera donc la première à se dégrader. Dans les dispositifs éoliens offshore, les couches de finition sont généralement à base de polyuréthane (PU) et/ou de résines époxy (EP), et les émissions chimiques devraient être liées à la composition polymère et aux additifs chimiques présents dans ces deux matériaux. Les polymères Epoxy sont préparés en faisant réagir des précurseurs comme l'épichlorhydrine ( Toxique, cancérigène mutagène)

Ver- Meirssen et al. (2017) ont également caractérisé la composition des lixiviats provenant de quatre produits commerciaux de protection contre la corrosion à base d'EP, en utilisant un criblage ciblé pour rechercher la présence de BPA, de diglycidyl éther de BPA (BADGE) et de bisphénol F (BPF). Des différences significatives ont été observées entre les revêtements testés, l'une des formulations libérant 100 fois plus de BPA que les autres et libérant davantage de BPA après un processus de durcissement de sept jours qu'après un durcissement d'un jour. »

6) La protection anodique contre la corrosion et la pollution par les métaux lourds : cadmium, plomb, mercure, nickel, indium, gallium

« Les anodes à base d'aluminium-zinc-indium et de zinc sont composées d'aluminium et de zinc Outre les principaux composants élémentaires des anodes galvaniques, de l'indium est ajouté aux anodes à base d'aluminium et du gallium, du cadmium et du plomb peuvent être présents en quantité limitée dans les anodes (conformément aux normes nationales ou internationales … D'autres impuretés métalliques lourdes présentes dans les anodes galvaniques, telles que le mercure, le nickel et le manganèse, peuvent également être rejetées dans le milieu marin en très petites quantités. Plusieurs de ces métaux lourds figurent sur les listes prioritaires des produits chimiques dangereux (par exemple, le cadmium, le plomb, le mercure et le nickel… »

La conclusion de cette étude et d'autres semble s'imposer clairement : la protection anodique contre la corrosion est à éviter cf aussi un de nos précédents fil d'actu lien https://piebiem.webnode.fr/l/pollution-de-la-mer-par-l-eolien-offshore-de-serieux-risques-ecotoxicologiques-sous-evalues-faute-de-transparence-de-l-industrie-eolienne/

7) La protection par courant imposé : des risques avérés (titane, indium, tantale…composés halogénés) et des études supplémentaires qui s'imposent

Présentés comme la solution alternative aux anodes sacrificielles, la protection par courant imposé n'est pas non plus dépourvue de risques de pollutions, certains bien identifiés, d'autres encore mal cernés. « Contrairement aux systèmes GACP, les systèmes ICCP utilisent un courant actif pour protéger les structures en acier contre la corrosion. En général, on utilise des revêtements en titane, en indium ou en oxyde d'iridium/ruthenium mélangé, ou bien on applique de la magnétite ou du platine recouvert de titane, de niobium ou de tantale pour les électrodes utilisées dans ce type de systèmes de protection contre la corrosion. En raison des matériaux utilisés, de petites quantités de niobium, de tantale ou de titane pourraient potentiellement être émises, mais cela n'a pas été démontré à ce jour (communication interne de la BSH)… Des sous-produits halogénés peuvent être générés in situ en raison des processus électrolytiques en cours. Les études sur les émissions de l'ICCP sont rares et une évaluation plus approfondie est nécessaire à l'avenir »

8) L'érosion des pales : résidus polymérique époxy cancérigènes, additifs inconnus fortement dispersés

« L'érosion superficielle des pales de rotor des éoliennes… peut entraîner des dommages et une dégradation du matériau. Afin de minimiser ces effets, des mesures de protection sont mises en place, consistant principalement en des revêtements et des bandes adhésives.

Par conséquent, les particules et les substances provenant des revêtements de protection et/ou du matériau des pales lui-même (généralement des fibres de verre ou de carbone combinées à des résines époxy pour le renforcement peuvent être libérées dans l'environnement. Il est important de noter que la libération de ces particules, dont le rapport surface/volume est supérieur à celui des revêtements d'origine, peut entraîner une augmentation du lessivage des produits chimiques qu'elles contiennent, car le lessivage se produit principalement à la surface des particules »

PIEBÎEM : Encore les pollutions actuelles sont-elles observées avec des éoliennes de hauteur relativement faibles. Que se passera-t-il avec des éoliennes de trois cent mètres de haut et d'une vingtaine de MW, dont la vitesse en bout de pale sera de l'ordre de 400km/h ? L'érosion ne pourra être que plus importante- sans compter les risques de rupture à répétition comme ceux qu'a connu l'Haliade X (260 m de haut, 14 MW) de GE Vernova à Nantucket et sur Dogger bank cf

9) L'érosion des câbles : un point spécialement critique pour les éoliennes flottantes (résidus polymériques cancérigènes, additifs)

« Les câbles exposés peuvent perdre des matériaux tels que le polypropylène, le polyuréthane ou des composés bitumineux à leur surface en raison de l'abrasion. En cas de dommage, des métaux peuvent être libérés en continu, selon le type de câble utilisé. Le processus de pose des câbles lors de la construction des parcs éoliens offshore peut également entraîner la remobilisation de sédiments contaminés, ce qui peut conduire à l'émission de produits chimiques dans la colonne d'eau.

Une autre source d'émissions chimiques peut être les cordages d'amarrage utilisés pour ancrer ou attacher des navires (émissions intermittentes) ou des turbines flottantes (émissions continues). Cette technologie plus récente représente une alternative aux turbines fixées au fond dans les eaux peu profondes et offre la possibilité d'implanter des parcs éoliens offshore dans des eaux plus profondes, plus éloignées de la côte, ainsi que sur différents types de fonds marins, bien qu'elle nécessite des conceptions d'amarrage complexes

. Il a été démontré que les cordes synthétiques, fabriquées à partir de matériaux polymères tels que le nylon, le polyester ou l'aramide, présentent des performances et des propriétés physiques améliorées pour un coût économique moindre par rapport aux chaînes et câbles en acier fréquemment utilisés (. Par conséquent, les émissions chimiques attendues sont liées aux additifs chimiques, aux NIAS et à la dégradation de ces polymères. »

10) Les sources accidentelles de pollution : huiles et graisses, glycols, polyfluorés

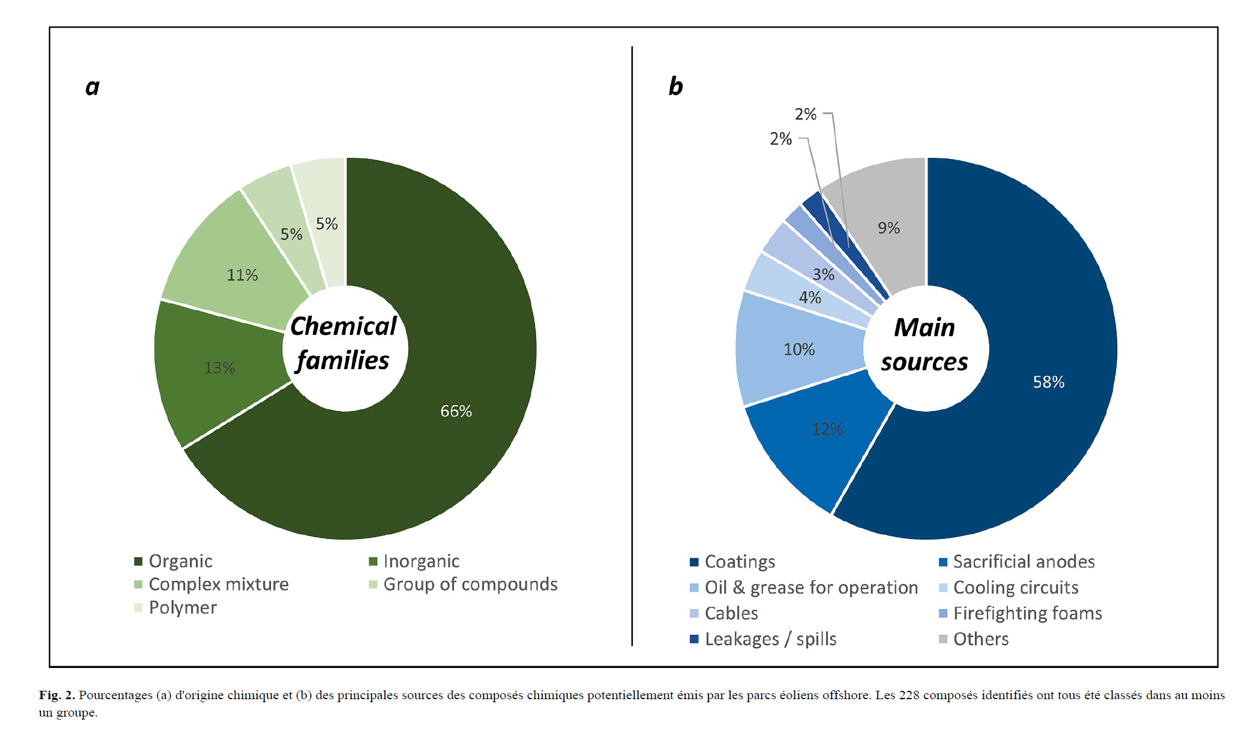

Les rejets intermittents et accidentels de produits chimiques peuvent provenir de diverses sources au niveau des turbines, mais aussi et surtout au niveau des stations OSS et HVDC, et comprennent les opérations et produits de maintenance, les circuits de refroidissement fermés, les mousses anti-incendie, les générateurs diesel et les carburants, ainsi que le traitement des eaux usées. Parmi ceux-ci, les huiles et graisses utilisées pour le fonctionnement représentent le plus grand nombre de produits chimiques potentiellement émis, suivis par les circuits de refroidissement et les mousses anti-incendie

Les huiles et graisses comprennent différents phénols et hydrocarbures , ainsi que des additifs chimiques ajoutés pour améliorer les performances. Selon la taille et la technologie utilsiée, caque éolienne peut contenir de 1500 à 5000 tonnes d'huiles diverses) plus ou moins lourdes ou volatiles : lubrifiant, huiles diélectriques…

Circuits de refroidissement : « Les principaux produits chimiques associés à cette source sont les agents de refroidissement éthylène glycol, propylène glycol et tétraborate de disodium (pour les systèmes fermés), ainsi que les agents antisalissures cuivre, oxydes de cuivre et hypochlorite de sodium (pour les systèmes de refroidissement à l'eau de mer) »

Mousses anti-incendie : « Les mousses anti-incendie utilisées sur les plateformes constituent une autre source potentielle de rejet de produits chimiques dans le milieu marin Les substances contenues dans les mousses anti-incendie qui peuvent être rejetées en cas d'urgence ou éventuellement lors d'exercices d'évacuation incendie comprennent les tensioactifs fluorés, les thiazoles et le décylsulfate de sodium . Bien que les mousses aquatiques filmogènes contiennent souvent des PFAS, certains produits chimiques de ce groupe, comme l'acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) et l'acide perfluorooctanoïque (PFOA), sont déjà soumis à des restrictions par les directives européennes. » lien vers l'étude ; cf note jointe